| Empresas. «¿Es posible la

paz cuándo empresas fabriles de armamentos en complicidad con los

poderes políticos de turno priorizan intereses económicos

e incentivan las discriminaciones étnicas, raciales, religiosas

eludiendo otras finalidades, con el sólo objeto de colocar sus producciones

de destrucción humana y obtener así abultadas ganancias en

lugar de destinar esos recursos a paliar la miseria, a construir nuevas

industrias no contaminantes, a expandir la educación, a fabricar

en serie equipos de bioingeniería para que el adelanto científico-tecnológico

en salud humana no sea un privilegio de unos pocos sino de todos?»

Instituciones. «¿Es posible construir una paz duradera

cuando hay instituciones con poder en el mundo y que en momentos difíciles

o de atrocidades ocurridas en algunas naciones, no hacen sentir su voz

en forma clara y efectiva para denunciar los atropellos a la dignidad humana

y las violaciones a los derechos humanos, y lo que es peor, en más

de una ocasión fueron quienes denunciaron a personas que tenían

utopías o pensaban en forma diferente?»

Personas. «¿Cómo se puede hablar de condiciones

humanas y de justicia social al ver personas que trabajaron toda su vida,

dando lo mejor de sí a fin de afianzar la identidad de una nación,

para el desarrollo económico, social y cultural, y no sólo

reciben miserables jubilaciones, sino que en ésta era de la globalización,

de la tecnología, de la informática y de las comunicaciones,

tienen que hacer tediosas «colas» para cobrar sus jubilaciones,

cuando por respeto a la dignidad humana, se les debieran depositar los

mismos en una cuenta de ahorro con la posibilidad de hacer extracciones

de cualquier entidad financiera?»

El mundo contemporáneo es complejo y muchas veces limita

seriamente la posibilidad de generar las respuestas que realmente hacen

falta para zanjar desigualdades crecientes. La exclusión parece

dominar la lógica funcional de todos los ámbitos de la sociedad

en este tiempo. Con ella, se arrastran en los entramados de la vida cotidiana

la discriminación, la miseria, el despilfarro de los recursos y

por supuesto, la violencia.

Por eso, contrarrestar los efectos de esta caída humana al vacío

exige de una cultura de la paz, en tanto asumida como construcción

permanente. No habrá proyecto de superación social si persiste,

en cualesquiera de sus formas, foco de conflicto alguno.

La semana pasada, se puso en marcha en nuestra Universidad la cátedra

libre de la Paz, iniciativa impulsada por el Centro de Estudios y Actividades

para una Cultura de Paz de la facultad de Ciencias Humanas. Esta asignatura

de carácter libre está destinada a los alumnos que hayan

completado el segundo año de sus respectivas carreras.

La apuesta no es menor para los tumultuosos días que corren:

educar en los diferentes aspectos que configuran la cultura de paz, contribuir

a la construcción de valores y actitudes positivas (respeto, solidaridad,

actitud crítica, diálogo) y orientar hacia el ejercicio responsable

de la profesión elegida.

En el plano de la formalidad, el programa prevé seis módulos

temáticos, introducción a la paz, análisis de conflictos,

ecología para la paz, derechos humanos, democracia y construcción

de la paz y profesionales universitarios como constructores de la paz.

Como novedad para agendar, para el año próximo se estudia

convertirla en una cátedra abierta para toda la comunidad.

Recuperar la utopía

Los tres interrogantes planteados al inicio de estas líneas

constituyen el atinado disparador prologar del rector Leónidas Cholaky

para el trabajo «La tierra nueva», propuesta editorial con

que el referido Centro de Estudios inició la difícil cuesta

arriba de forjar una cultura de la paz. Sin vueltas, el discurso oficial

de los primeros fragmentos destaca que «la gran inspiración

ética se basa en una movilización contra la violencia y sus

causas profundas, la ignorancia, la injusticia, la tiranía»,

y sentencia: «la paz conforma el vértice de un triángulo

interactivo, formado además por el desarrollo sustentable y la igualdad».

El profesor Abelardo Barra Ruatta, coordinador de esta propuesta, enfoca

rápidamente la idea en marcha. «proponemos la interdisciplinariedad

para realizar un mejor aprovechamiento de los abordajes que merecen los

casos de la realidad social», dice. Casi enfrascado en su trabajo

académico (no es una exageración pues su cubículo

reclama una cuota de luz natural), el titular de las cátedras de

Filosfía Argentina y Latinoamericana e Historia Socio-cultural Argentina

se entusiasma en su diálogo con Hoja Aparte y ensaya que «bregar

por una cultura de la paz es avanzar en la recuperación de la utopía,

concebida ésta como el fin hacia una sociedad justa y con equidad».

Más adelante, lanza una catarata de conceptos que bien pueden

servir para un primer análisis de lo que somos y lo que hacemos

como comunidad. «La paz -insiste-, es la búsqueda de la transformación

de la sociedad, es la superación del conflicto». En contraposición,

sostiene que «la gente es violenta porque está excluida»,

¿cómo dice?, «si es lamentablemente así»,

responde, y acota: «fíjese que un jubilado cobra 220 pesos

por mes, eso es exclusión, por tanto estamos ante una sociedad violenta.

Debemos recuperar los valores ausentes en la educación».

El mundo buscado

En el mencionado libro «La tierra nueva» se desarrolla

el amplio concepto de la cultura de la paz y la no violencia desde diversos

campos del conocimiento. Alicia Adaro y el mismo Abelardo Barra Ruatta

se ocupan del desafío dialéctico de la sociedad-naturaleza.

«El primer desafío que se le plantea a la sociedad actual

tecnificada -dicen- es la búsqueda de nueva fórmulas de utilización

de la energía, de reconceptualizar el progreso, de equilibrar lo

cualitativo con lo cuantitativo, de aprender de nuestros errores del pasado.»

Con frecuencia se conoce sobre regulaciones ambientalistas, que afortundamente

contribuyen a mejorar la calidad de vida. «Es en ese ámbito

donde tiene que jugar y emerger la responsabilidad política, producto

del equilibrio interno y de compromiso con el futuro. La asunción

plena del concepto integral de medio ambiente constituye un desafío

más para quienes nos gobiernan». «Queda la propuesta

de la internalización de una formación ambiental, en el sentido

de la reconstrucción pacífica de un estilo de pensamiento

a partir de nuevas formas de ver el mundo; de observarlo como patrimonio

de todos, al asumir este pensamiento como parte de cada uno de nosotros

podremos edificar una cultura de la paz, apostando al futuro de la humanidad». |

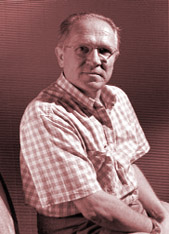

Prof. Abelardo Barra Ruatta

En otros párrafos, Barra Ruatta sugiere un análisis crítico

a una ontología de la violencia. «En virtud de la ineluctable

historicidad de toda creación cultural veremos que la educación

-junto a otras tantas formas institucionales de producción y ejercicio

de control social-, bien sea a través de sus manifestaciones formales

como de sus crecientes vehículos informales, juega un rol capital

en la continuidad invisibilizada de múltiples formas de aberrante

violencia. Ello, en virtud de la delegación que la clase hegemónica

efectúa en las instituciones educativas, de la responsabilidad de

producir, fundamental, reproducir y poner en circulación los conocimientos

y prácticas que constituyen la parte sustancial de los contenidos

significativos que modelen la conciencia individual y el imaginario colectivo

de todos los que participan en la dinámica de la vida político-social

de una sociedad.»

«No nos liberaremos de la ostensible violencia de la guerra ni

de la simulación de la paz, si no somos capaces de despojarnos del

injusto fundacionalismo que implica la ontología de la mismidad.

Sólo cuando nos mostremos capaces de fundar la convivencia social

en el reconocimiento de la otredad, como experiencia ontológica

primaria, estaremos en condiciones de hacer real una convivencia auténticamente

pacífica.»

La caída del lenguaje

María Boiero de De Angelo, se ocupa extensamente por el respeto

de la diversidad lingüística. «Hay muchos barómetros

de la diversidad cultural, incluyendo la religión, pero el mejor

indicador de la salud de las culturas del mundo puede ser el estado de

sus lenguajes. Los grupos humanos, grandes y pequeños, son producto

del clima, la geografía, las necesidades físicas y biológicas,

y factores similares, se unifican por tradiciones y memorias comunes, de

las cuales el principal vínculo y vehículo es el lenguaje.»

«Más que un grupo de palabras o un conjunto de reglas gramaticales,

un lenguaje es un destello del espíritu humano por el cual el alma

de una cultura llega al mundo material.»

«A medida que los lenguajes desaparecen, las culturas mueren.

El mundo se vuelve un lugar menos interesante, sacrificamos conocimientos,

los logros intelectuales de milenios».

«Es difícil estimar el número de lenguajes que

se hablaban en el pasado, a diferencia de los animales extinguidos, los

lenguajes muertos rara vez dejan fósiles, la mayoría carecen

de sistemas de escrituras. Estimaciones basadas en las cifras conocidas

de desarrollo de los idiomas sugieren que una vez existieron más

de 10 mil lenguas. A medida que disminuyó la diversidad cultural,

el número bajó. Hoy se hablan aproximadamente 6 mil lenguas

en el mundo.» «Debemos tener en cuenta que el lenguaje es más

que un código de símbolos compartidos para la comunicación;

el lenguaje es sobre todo, identidad. Para respetar a los demás,

tenemos primero que entenderlos en sus identidades separadas con sus propias

historias y tradiciones, no como un difuso grupo único. Por ello,

la conservación del lenguaje es una cuestión de derechos

humanos, sentido de comunidad y nacionalidad, lo cual explica la reacción

profundamente emocional de muchos nacionalistas cuya convicción

ha generado tantas manifestaciones, marchas y desobediencia civil en don

sus derechos se ven amenazados».

Derechos humanos y patología social

Lilián Fernández Del Moral, intenta desentrañar

la compleja trama de los derechos humanos a través del texto que

denomina «la transparencia y lo siniestro», mientras que más

adelante, Gustavo Segre, perfilará «ideas sobre la violencia

como presencia cotidiana en las relaciones interpersonales».

«Sin el respeto de los derechos humanos no ha paz, sin paz no

hay desarrollo, sin desarrollo hay conflicto, en el conflicto se violan

los derechos humanos, y así se reinicia, digamos que tautológicamente,

mecánicamente, el círculo. Por este motivo considero que

el respeto de los derechos humanos es el camino, la verdad y la vida de

la humanidad, y ello es viable cuando hay espacio público, condición

necesaria para que florezca aquello que Fénix -el maestro de Aquiles-

proponía como el objetivo educativo máximo: formar hombres

de grandes palabras y grandes acciones. Unicamente en un espacio público

realmente existente es posible contribuir al logro de una sociedad en la

que reine la transparencia y que posibilite la coherencia entre palabra

y acción. Y ello hoy en día, puede ser viabilizado a partir

del básico derecho a tener derechos, que requiere como fiadores

ya no sólo un Estado, como la propusiera Hannah Arendt, sino un

organismo transnacional que controle, ejerciendo esa actividad planteada

desde Platón, a lo largo de la historia, por los grandes pensadores

político y que se asomaba en la pregunta, ¿quién vigila

al vigilante?.».

Por su parte, Segre describe que «la violencia como constante

en las relaciones interpersonales, más allá de los límites

naturales que atienden a la propia psicología humana y social, es

sin lugar a dudas un inequívoco estado de patología social.

Biológicamente diríamos que se trata de una sociedad que

esta enferma en términos médicos, pero también sociales

si analogamos a esto una ampliación de lo que significa la anomia

social.» «Sin intención de ser presuroso en aventurar

soluciones, ni imaginar ideales incumplibles por la propia naturaleza de

la complejidad social y del tiempo y el espacio histórico que enmarca

la globalización, creo convincentemente, que debe comenzarse por

replantear la educación que desde temprana edad se imparte en el

sistema formal y en el ámbito familiar; la modificación de

una cultura violenta, sólo es posible mediante el cambio hacia una

cultura por la paz y la convivencia.» |