Estudio inédito

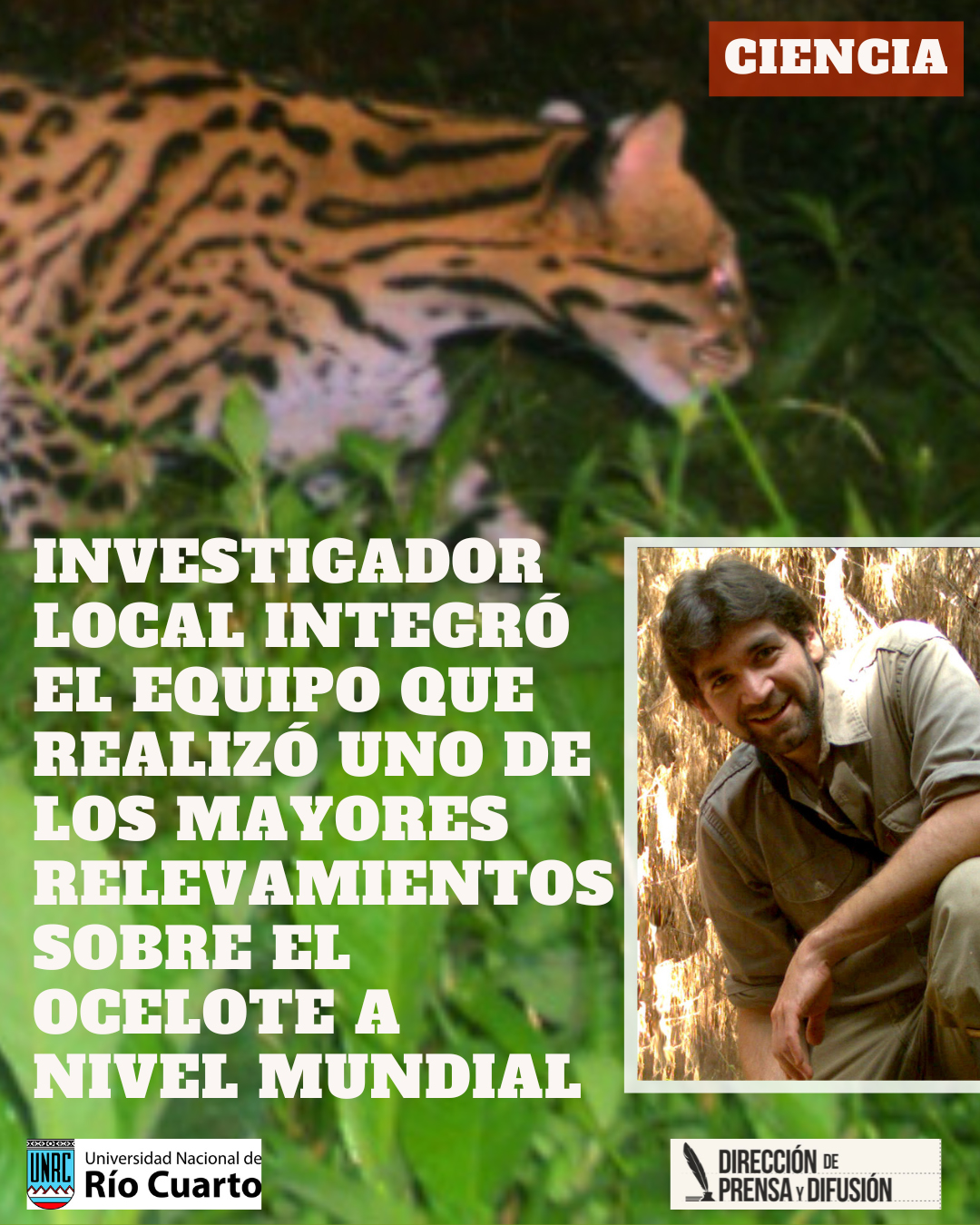

Investigador local integró el equipo que realizó uno de los mayores relevamientos sobre el ocelote a nivel mundial

09 de Octubre de 2025

Fue desarrollado durante más de 14 años en la Selva Misionera. Es un felino clave para la conservación del ecosistema, controla poblaciones de roedores y compite con felinos más pequeños, lo que contribuye al equilibrio de la cadena trófica. Su presencia es un indicador de la salud de los bosques nativos

El doctor en Biología Carlos De Angelo realizó junto con otros investigadores del CONICET el mayor relevamiento poblacional del ocelote en la selva misionera. Se trata de un estudio clave sobre la población de este felino, que es uno de los más sensibles al impacto de la actividad humana. Identificaron a 213 individuos y los caracterizaron.

Los resultados muestran la estabilidad de la especie en entornos bien conservados. Las poblaciones de ocelote que habitan en zonas de bajo impacto humano pueden ser muy estables en un plazo de dos generaciones. El estudio permitió establecer una línea de base fiable para futuras comparaciones y evaluar los efectos de la fragmentación del paisaje y otras posibles amenazas -por ejemplo, la caza furtiva- sobre la dinámica poblacional de este mamífero carnívoro; un felino moteado de tamaño mediano que alcanza los 40-50 centímetros de altura y pesa entre 7 y 15,5 kilos en promedio, ágil y sigiloso, que se diferencia del jaguar no sólo por ser de menor tamaño, sino que además tiene un cuello largo y delgado y una cabeza pequeña.

Es una especie perceptiva a los cambios, por lo que su estudio permite a los científicos adelantarse a las posibles pérdidas de otras especies.

La investigación incluyó siete relevamientos sistemáticos con cámaras trampa y el análisis de casi 14 mil días de muestreo.

El que integra Carlos De Angelo es un equipo científico de referencia nacional e internacional en investigaciones referidas a la ecología y conservación de esta especie, sobre la cual revelaron que la población se mantiene estable.

El trabajo fue liderado por Paula Cruz, investigadora del Instituto de Biología Subtropical (IBS, CONICET-UNaM).

Se trata de una investigación inédita, sobre la dinámica poblacional del ocelote (Leopardus pardalis) realizada, en áreas preservadas del Bosque Atlántico en la provincia de Misiones.

Carlos De Angelo es investigador independiente del CONICET, docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto y trabaja en el Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA). Comentó que el trabajo se llevó a cabo en un área continua de más de mil kilómetros cuadrados, que abarca el Parque Nacional Iguazú y la Reserva Forestal San Jorge. Incluyó relevamientos sistemáticos con cámaras trampa. Cada uno de los individuos fue identificado a partir de los patrones únicos de las manchas del pelaje que son huellas inequívocas de cada ocelote, y seguidos durante años.

El registro incluye 103 hembras, 86 machos y 24 ejemplares en los que no se pudo determinar el sexo.

¿Por qué es tan relevante contar con un estudio de estas características?

Porque los estudios de largo plazo son muy escasos en la ecología de los felinos y, sin embargo, son fundamentales para entender si las poblaciones se mantienen saludables o están en declive. Este trabajo, que se extendió durante los 14 años que analizamos en el estudio publicado (2004-2018) pero que aún sigue en marcha con nuevos relevamientos, nos permitió estimar por primera vez con precisión parámetros demográficos del ocelote, como la supervivencia, el reclutamiento y la densidad, y comprobar que las poblaciones que viven en ambientes bien conservados pueden mantenerse estables durante varias generaciones. Además, este estudio es relevante porque establece una línea de base sólida para evaluar en el futuro cómo afectan la fragmentación del bosque o la caza furtiva a la especie, ya que pudimos tener una referencia sólida de una de las áreas mejor conservadas de la selva misionera y todo el Bosque Atlántico: el Parque Nacional Iguazú y áreas vecinas.

¿Los datos pueden ser extrapolados a otras regiones?

Si, el ocelote se extiende a lo largo de buena parte de las regiones tropicales y subtropicales de Sudamérica, pero en general sólo conocíamos datos sobre la especie por relevamientos puntuales o de pocos años. Si bien, en principio, los resultados se aplican específicamente a estas áreas mejor conservadas del Bosque Atlántico (o selva paranaense o misionera como le llamamos en Argentina), donde las presiones humanas y la fragmentación son bajas, en regiones más degradadas o fragmentadas, las poblaciones de ocelote probablemente enfrenten tasas más bajas de supervivencia y mayores fluctuaciones en el número de individuos. Justamente, este trabajo sirve como punto de comparación para otros sitios, tanto en Argentina como en otros países donde habita la especie, y también como base para otras especies de felinos sobre las que tenemos mucha menos información como el margay o el tirica (otros gatos silvestres de Misiones), que son más difíciles de registrar.

¿Fueron muchos viajes a Misiones? ¿Por cuánto tiempo?

Este trabajo forma parte de un proyecto más grande que comenzamos allá por el 2002, cuando yo estaba terminando mi carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas aquí en la UNRC y comenzaba a participar de un nuevo equipo de trabajo promovido por la Fundación Vida Silvestre Argentina para conocer el estado de la población de yaguareté en la selva misionera. En 2003, me mudé a Misiones para realizar mi doctorado y, junto con Agustín Paviolo y Mario Di Bitetti, iniciamos este proyecto que incluyó e incluye relevamientos sistemáticos con cámaras trampa cada dos años en el norte de la provincia de Misiones.

Estos relevamientos que aún estamos llevando adelante, aunque fueron centrados en el yaguareté, nos brindaron valiosísima información de otras especies como el ocelote. Durante muchos años viví en Misiones y participé de las campañas de campo para realizar este trabajo. A la vez el equipo fue creciendo e incorporando nuevos estudiantes e investigadores, como la doctora Paula Cruz, quien se especializó en la ecología y conservación de los pequeños y medianos felinos de Misiones, y lideró el arduo trabajo de procesar y analizar más de 14 años de datos para obtener estos resultados.

¿Cuál fue aporte particular que se hizo desde la UNRC?

Desde hace unos años me reinserté como investigador en la UNRC y desde aquí contribuimos principalmente con el análisis espacial de los datos y la modelización estadística de la información generada con las cámaras trampa. Este trabajo se enmarca en mis líneas de investigación de ecología espacial y conservación que llevo adelante dentro del Grupo de Investigación en Ecología Poblacional y Comportamental (GIEPCO), y como docente investigador dentro del Grupo de Investigación en Vegetación (GIVE), ambos pertenecientes al Instituto de Ciencias de la Tierra, Biodiversidad y Ambiente (ICBIA, UNRC–CONICET).

¿La situación de los ocelotes es similar a la de otras especies amenazadas?

En parte sí. El ocelote es una especie sensible a las actividades humanas, por lo que desaparece rápidamente cuando el bosque se fragmenta o aumenta la presión de caza. Pero al mismo tiempo, es más abundante que otros felinos silvestres como el yaguareté, y puede persistir en áreas donde otros grandes felinos ya no lo hacen. Por eso, en algunos ambientes como la selva misionera el ocelote funciona como una especie “indicadora”, puesto que su presencia o ausencia nos ayuda a inferir el estado general de conservación de los bosques y de muchas otras especies que los habitan, y es más fácil de estudiar y detectar que otras especies similares en estos ambientes, permitiendo su estudio y la detección de cambios en sus poblaciones.

¿Cómo surge el vínculo entre la UNRC y el Instituto de Biología Subtropical de la Universidad de Misiones?

Mi vínculo con el IBS viene desde hace más de veinte años. Realicé allí mi doctorado y posdoctorado en el marco del Proyecto Yaguareté, trabajando en la Selva Paranaense. Cuando me incorporé a la Universidad Nacional de Río Cuarto y al CONICET, mantuve esa colaboración, que hoy sigue muy activa. Este tipo de cooperación interinstitucional entre universidades y centros de investigación de distintas regiones del país es fundamental para abordar temas de conservación que trascienden las fronteras provinciales. De hecho, varios de nuestros estudiantes e investigadores jóvenes se han formado o vinculado también a través de este proyecto, fortaleciendo el trabajo colaborativo.

¿Cómo sigue ahora?

El próximo paso es comparar estos resultados con los de otras áreas de la selva misionera que tienen mayor intervención humana, para evaluar cómo cambian los parámetros poblacionales en función del grado de conservación del hábitat. También, estamos avanzando en modelos que integran información espacial y genética, para comprender mejor los movimientos y la conectividad entre poblaciones. Todo esto se enmarca en los esfuerzos del Proyecto Yaguareté por conservar estos felinos del norte argentino y los ecosistemas de los que dependen. El objetivo final es que esta información sirva para orientar acciones de manejo y conservación, tanto en Misiones como en otras regiones donde vive el ocelote.

La más longeva en el mundo

Viven más años de lo esperado. Huellita, es famosa por ser la más longeva registrada en el mundo. Una hembra de ocelote que habita la Reserva de Vida Silvestre Urugua-í, administrada por la Fundación Vida Silvestre Argentina.

El estudio mostró que, en zonas de bajo impacto humano, las poblaciones de ocelote se mantienen estables y con alta supervivencia.

Huellita alcanzó en su hábitat natural al menos 19 años de edad, lo que la convierte en la más añosa registrada en vida silvestre en el mundo.

El seguimiento sistemático con cámaras trampa reveló además que, al menos hasta el 2020, fue registrada con cachorros, lo que indica que hasta entonces estaba reproductivamente activa.

La tasa anual de supervivencia fue relativamente alta (0,80) para machos y hembras. La densidad tampoco varió a lo largo del tiempo. Y los datos de longevidad son muy novedosos para la especie, porque se creía que en vida silvestre podían vivir hasta los 10 u 11 años, y encontraron machos de al menos 12 años de edad, un hembra de al menos 16 años de edad y con cachorro, y Huellita de al menos 19 años de edad, que aún sigue viva.

Un rol ecológico fundamental

El ocelote, como depredador, cumple un rol ecológico fundamental en el ecosistema misionero. Controla poblaciones de roedores y compite con felinos más pequeños, lo que contribuye al equilibrio de la cadena trófica.

Es el felino más abundante en las áreas protegidas del Bosque Atlántico de Argentina, pero está catalogado como vulnerable debido a su extrema sensibilidad a los impactos humanos. En zonas donde el bosque se fragmenta o degrada, la especie desaparece rápidamente. Por ello, su presencia es un indicador de la salud de los bosques nativos bien conservados.

No aumentó, pero tampoco disminuyó

Los resultados de esta investigación revelaron una dinámica poblacional estable para el ocelote en las áreas estudiadas del Bosque Atlántico de Argentina. La tasa anual de crecimiento poblacional de la especie, que se estimó en 1, indica que no hubo variaciones significativas a lo largo de los años de estudio, es decir, que no aumentó, pero tampoco disminuyó. Así, la densidad de ocelotes se mantuvo constante, fluctuando entre 7,85 y 10,53 individuos por cada cien kilómetros cuadrados. Esto sugiere que las áreas protegidas de Misiones funcionan como importantes y estables “áreas fuente” para las poblaciones de ocelotes.

El estudio también estableció diferencias significativas en el comportamiento entre machos y hembras. Los machos se desplazan considerablemente más que las hembras y utilizan áreas de actividad de mayor tamaño. La escala espacial de detección fue mayor para los machos que para las hembras. Esto se alinea con la expectativa de que los machos tienen rangos de acción más amplios, mientras que las hembras son más filopátricas, es decir, fieles a sus territorios a lo largo del tiempo.

El trabajo

La estimación de parámetros demográficos es fundamental para comprender la dinámica poblacional de las especies. Para obtener parámetros de tendencia poblacional robustos son necesarios estudios a largo plazo. La estimación de estos parámetros en zonas boscosas para poblaciones de predadores supone un gran desafío. El ocelote es uno de los felinos neotropicales más sensibles al impacto humano y la información sobre su dinámica poblacional es escasa. El objetivo del equipo de trabajo fue evaluar la dinámica poblacional del ocelote en Argentina, en el extremo sur de su área de distribución.

Valoraron parámetros demográficos, como supervivencia, crecimiento poblacional, reclutamiento y densidad, en búsqueda de la variación por sexo y año de muestreo.

Estudiaron las tendencias poblacionales del ocelote utilizando modelos de captura-recaptura de población abierta espacialmente explícitos. La tasa de crecimiento anual de la población fue de 1,01 (IC = 0,98 a 1,03), y no varió a lo largo de los estudios. La tasa anual de supervivencia de adultos fue de 0,80 (IC = 0,75 a 0,84) para las hembras, y 0,78 (IC = 0,72 a 0,83) para los machos. Los machos mostraron mayores movimientos intra e inter muestreo y las hembras mayor detectabilidad. La densidad no varió con el tiempo, oscilando entre 7,85 indiv/100 km2 (IC = 5,59 a 11) en 2010 y 10,53 indiv./100 km2 (IC = 8,17 a 13,57) en 2016, con un intervalo de confianza (IC) del 95% superpuesto en todos los muestreos. Los valores sugieren que la población de ocelotes en el área de estudio se ha mantenido estable durante estos años, con un bajo recambio anual de la población y una tasa de supervivencia relativamente alta.

DIRECCIÓN DE PRENSA Y DIFUSIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO

prensa@rec.unrc.edu.ar